棗(なつめ)

総金地に手の込んだ細密な蒔絵が美しい最高級の棗です。

流れる水紋の細かい描写、切金を多数配するなど、見ごたえがあります。

題材は「住吉」。

住吉は大阪の住吉神社の事で、古来より霊地とみなされており、「源氏物語」「住吉物語」、絵巻物や屏風絵などに、好んで描かれてきた、四季を問わずめでたい時に使われる優雅な模様です。

棗全体は、色研ぎ出し技法で製作した朱金地。朱色ですが、見る角度により金色に光って見えます。

鶴は、古来より「千年の時を生きる」とたとえられるお目出度い鳥。

その姿は美しく、古来より好んで描かれる吉祥模様です。

鶴が波間を悠々と飛ぶ様子の蒔絵。寄せては返す波は、幸福が連綿と続く意を表します。

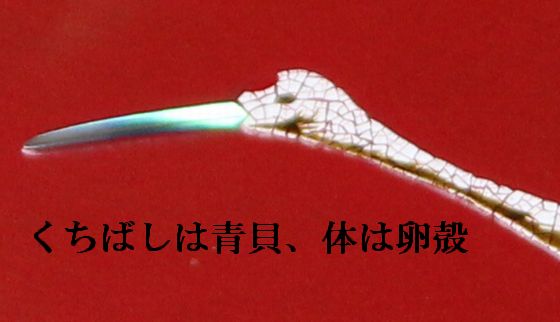

鶴のくちばしは、青貝。

鶴の体は、卵殻を貼りこんである、大変手の込んだ細工の蒔絵です。

これは、蒔絵の技法で漆と炭粉を用いて、古い墨に似せて描いた特殊な蒔絵です。

ひびや、割れなどを故意に製作し、古墨で出来ているかのように作りました。

九貢図古墨蒔絵の題材は、中国の民の時代の、製墨の名人であった程大約氏の図版「程氏墨苑」より取材したものです。

蓋には、九つの宝物を運ぶ正装した象を描き、裏底面には「遠くに住む人々もみんながよろこび象が福を呼んでくる」の意味の言葉を書いています。

象は、力と聡明さの象徴であり、釈迦とも深い縁があります。

麻耶夫人は、胎内に白い象が入る夢を見て懐妊し、釈迦をお産みになったと言われています。

中は、美しい黒真塗です。

九は、陽数の最高数で最もおめでたい数とされています。

九貢図は大変縁起のいい、吉祥模様です。

古墨(こぼく)とは、習字に使う墨(すみ)で、古来より、色々な文様がかたどられていました。

沢山の図案が書物に残され、伝えられています。

裏底に文字を入れています。

蛮夷けつ(入力できませんでした)歓 象来致福

意味は、世界中が皆喜ぶ、象が来たりて福に至る です。

若島基京雄(わかしまきみお)

全国を行商して歩いた祖父・父は、旅先で大変可愛がって頂き、現在でも祖父・父を知るお得意さまが多数ございます。

祖父・父は、「物がなくても売る」達人 営業マンでした。

お客様の前で輪島塗の器の仕上がりのイメージを、すらすらと絵に描いて見せ、仕上がった見本が無くても注文を取りました。器の形や色、蒔 絵・沈金の模様まで、その場で細かくうち合わせができ、仕上がった品は、大変お喜び頂いたそうです。

私もそうなりたいと、自己流ながら勉強し、輪島の技法の全てを頭にたたき込み、

お客様の求める物のイメージを形にしたい、と思っています。

現在は、器物の 形から、蒔絵・沈金の図案までお客様のご要望に合わせ、

自分で作図して制作にあたります。

頭の中で見える仕上がりの姿を、木地師から蒔絵・沈金師に細かく 指定し、

喜ばれる、そして末永く愛して頂ける輪島塗を生み出していきたいと考えております。

輪島漆器商工業協同組合 組合員

石川県輪島漆芸美術館 友の会 事務局長

合気道 奥能登合氣会 会長

輪島漆器大雅堂株式会社 代表取締役