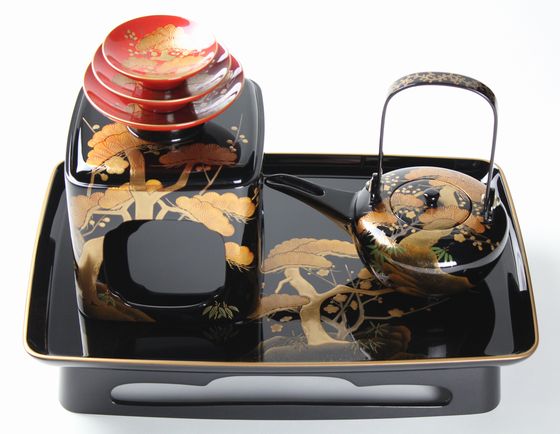

屠蘇器 松竹梅蒔絵 1,210,000円(税込)

松竹梅は、幸せを願う心をあらわす

松竹梅。

この三つの植物は、雨風や寒さに耐え抜く生命力の強さを持っています。

松は、常緑樹で古くから長寿のシンボルとされてきました。

竹は、常緑で成長も早いことから、生命力の盛んなしるしとして尊ばれてきました。

天に向かってまっすぐ伸びるその姿が、いかにも生命力の強さを連想させます。

ささと共に、魔除けの意味も有るとされ、神事にも多用されます。

梅は、早春の花で生命の息吹を感じさせます。古くから、知恵と悟りの花・神の叡智を呼ぶ花とされてきました。

松竹梅は、幸せを願う心をあらわすといえます。

松の隆々とした力強く太い幹に、生命力の強さと長寿を願う思いを込めた松竹梅蒔絵の屠蘇器。

存在感のある、美しい松が印象的な蒔絵です。

屠蘇器・松竹梅蒔絵は、胴張型です。

胴張型とは

胴張型とは、縁が外へ向けてふっくらと張り出している形です。

まっすぐな形に比べて雰囲気が柔らかく、上品な印象です。

屠蘇台の縁の曲面は、ぶ厚い縁材をカンナで削り出して作られています。まっすぐな形よりも縁材が沢山必要で、手間のかかる、贅沢なつくりです。

金縁も、蒔絵師の仕事です。

金縁は、蒔絵師が、ひと筆一筆丁寧に漆で線を描き、金を蒔き、研いで仕上げています。

簡単そうに見えますが、屠蘇台の縁のような長い線は、まっすぐに、そしてはみ出さないように描くのが、難しい所です。

機械ではなく、人の手で描いています。

定規などは使いません。職人技です。

格調が高く、より美しい、金縁の屠蘇器は、蒔絵師の技が活きています。

◎屠蘇器の木地について

輪島塗は天然木を用いて作られる漆器です。

屠蘇器の木地は、1か所の木地屋さん(一人の職人)だけでは、出来上がりません。

木地屋も一人ではありません

銚子の本体と盃は「挽物木地」。

銚子のそそぎ口は「朴木地」。

盃台と屠蘇台は、「指物木地」、という具合に、作るものの特徴に合わせた専門の木地屋さんがいます。

それぞれの職人技が合わさって、一つの屠蘇器が出来上がります。

屠蘇器は形が複雑で、成形が難しい

屠蘇器の木地は、形状が複雑なので、大変手間がかかります。

例えば「銚子」は、本体が上下二つに分けて作られ、そそぎ口、持ち手、持ち手を本体につなげる耳という部位、蓋、に分けて形造られます。

一番の留意点は、そそぎ口と本体上下二つを、しっかりくっつける事、です。

少しでも隙間があれば、お酒を入れた時に、漏れてしまい、将来的にひび割れの原因になってしまいます。

朱の盃にも、それぞれに松竹梅蒔絵。

屠蘇とは

屠蘇(とそ)とは、「邪気を屠絶し、人魂を蘇生させる」ということで、

一年中の邪気を祓い延命長寿を願うために飲む酒です。

輪島塗の屠蘇器は、屠蘇を頂くために必要なものが揃ったセットです。

美しい蒔絵が、いっそう晴れやかな迎春の時を演出し、

新しい一年の門出を幸多かれと祈念します。

屠蘇器は、家族やお客様と屠蘇を頂くための道具が揃っています。

取扱いは簡単です。

大変美しく高価な輪島塗ですが、取り扱いに特別な方法は必要ありません。

洗う時は、普段お使いの普通にお台所用洗剤(中性洗剤)を使用し、柔らかいスポンジで洗ってください。

よく、「洗った後に、熱いお湯にくぐらせて」といわれるのは、水きれを良くするためです。この場合のお湯は、熱湯ではなく、茶碗を洗う時のお湯の温度で可。

必ずしなくてはいけないことではありませんので、そんなに気にしなくても可。

あとは、柔らかい布巾やタオルで拭いてください。

仕舞う時は、漆器同志が当たらないように、蓋との間や一段づつの間に布や紙などをあてておかれると、よいでしょう。

様々な色味の金を、様々な技法で描き分け、立体感のある蒔絵を描いています。

岩の部分の梨子地にも、ふんだんに金を使用しています。

緑の色を入れた竹は、いっそう華やかさをかもしだしています。

屠蘇器(胴張型)松竹梅蒔絵 1,100,000円(税込)

寸法:幅41 奥行27.1 高さ28.5 cm

修理やメンテナンスをしながら代々受け継ぐ輪島塗

末永くご愛用頂きたい輪島塗は、高価です。

しかし、その製法から、キズや割れ・欠けなどの不慮の事態でも

輪島の産地で修理すれば、また末永くお使い頂けます。

使い傷や、天然漆だからこその色褪せ・やけなども、

目立つようになりましたら、何かの機会(冠婚葬祭などや法事、新築など)に、輪島へ塗り直しに出してください。(修理は内容に合わせて別途御見積致します、お気軽にご相談下さい)。

新品のように美しく蘇って、また何年も何年も、気持ちよく末永くご愛用いただけます。

輪島塗は、修理やメンテナンスを繰り返しながら、存分にお使い頂きたい、また末永くご愛用頂きたい漆器です。

輪島塗の工程は、国指定重要無形文化財です

輪島塗は、約23工程・124以上の手数を経て作り出される、

堅牢さと優美さを兼ね備えた、約600年の歴史を持つ日本の誇る伝統工芸です。

また、輪島塗特有独自の布着せ本型地の工程は、国指定重要無形文化財に認定されています。

600年の歴史は、脈々と今日に受け継がれ、数多くの職人達の腕に宿っています。

「輪島塗を支える職人の技と心意気」はこちら

輪島塗は、多くの工程ごとに専門の職人が腕を振るい作り上げられています。

輪島漆器大雅堂の輪島塗製作は、沢山の職人とその心意気に支えられています。

柔らかく拭きやすい、洗って何度でもお使い頂ける漆器専用布です。

大切な輪島塗のお手入れに、毎日のお掃除に、大変重宝です。

若島基京雄(わかしまきみお)

全国を行商して歩いた祖父・父は、旅先で大変可愛がって頂き、現在でも祖父・父を知るお得意さまが多数ございます。

祖父・父は、「物がなくても売る」達人 営業マンでした。

お客様の前で輪島塗の器の仕上がりのイメージを、すらすらと絵に描いて見せ、仕上がった見本が無くても注文を取りました。器の形や色、蒔 絵・沈金の模様まで、その場で細かくうち合わせができ、仕上がった品は、大変お喜び頂いたそうです。

私もそうなりたいと、自己流ながら勉強し、輪島の技法の全てを頭にたたき込み、

お客様の求める物のイメージを形にしたい、と思っています。

現在は、器物の 形から、蒔絵・沈金の図案までお客様のご要望に合わせ、

自分で作図して制作にあたります。

頭の中で見える仕上がりの姿を、木地師から蒔絵・沈金師に細かく 指定し、

喜ばれる、そして末永く愛して頂ける輪島塗を生み出していきたいと考えております。

輪島漆器商工業協同組合 組合員

石川県輪島漆芸美術館 友の会 事務局長

合気道 奥能登合氣会 会長

輪島漆器大雅堂株式会社 代表取締役